Alcune opere artistiche ci possono mostrare come un lavoro rigoroso basato sulla scienza può portare a importanti sviluppi sulla conoscenza di un argomento che si vuole approfondire.

Ancora oggi è forte l’idea che arte e scienza siano due mondi distanti e incomunicabili. Ma la fantascienza può smentire quest’idea mostrando le potenzialità che possono esserci nel suo rapporto con la scienza, creando la cosiddetta hard- scifi. Vediamo due opere (una cinematografica, l’altra letteraria) e il loro essere un formidabile strumento di conoscenza e di divulgazione.

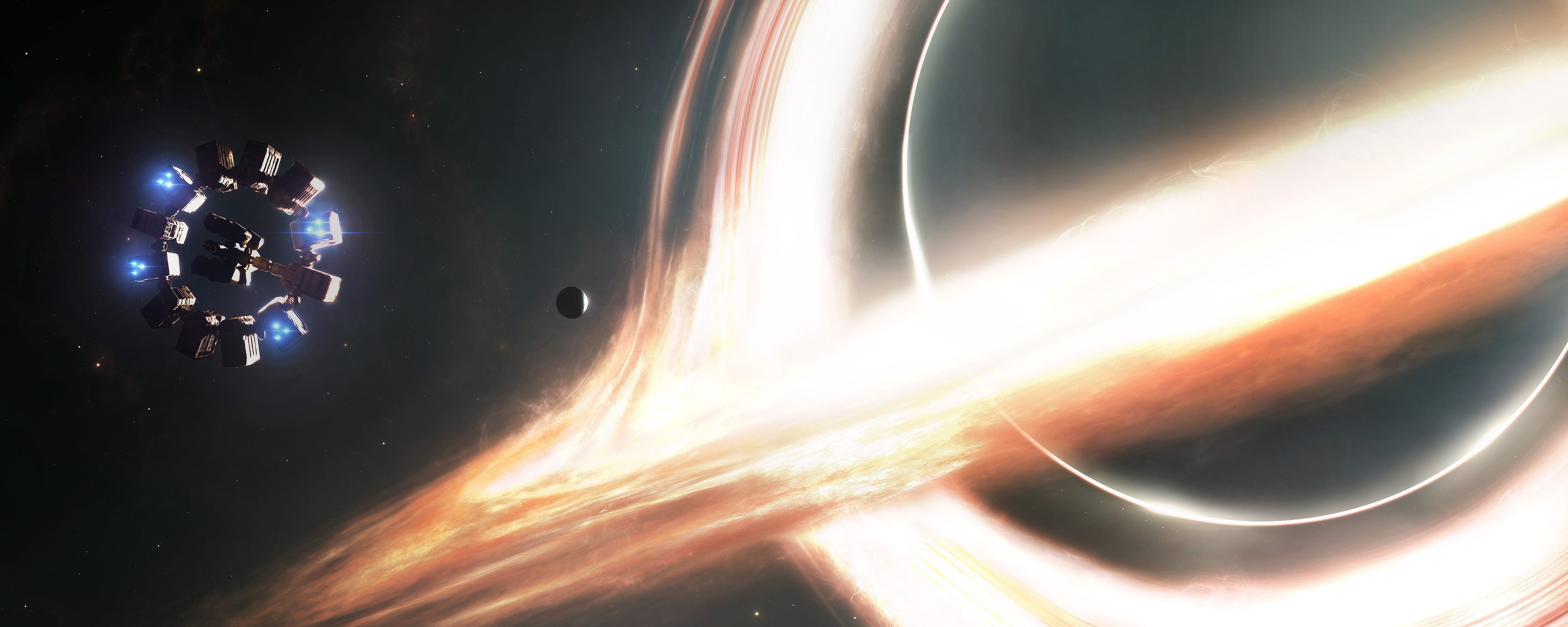

INTERSTELLAR

Il film, uscito nelle sale italiane il 6 novembre 2014, ha avuto autori di altissimo livello nei loro rispettivi campi; dal regista Christopher Nolan insieme a su fratello Jonathan, il compositore Hans Zimmer e infine, il fisico teorico Kip Thorne (premio Nobel nel 2016). La presenza di Thorne ha permesso di fornire i suoi studi come base per la costruzione del film, parlandone specificatamente nel suo libro “La scienza di Interstellar”. Ma dove starebbe il valore di quest’opera? Tra i tanti riconoscimenti, un valore rilevante per la nostra analisi è nella ricostruzione di situazioni verosimili che si è cercati di rappresentare nella maniera più accurata possibile, come nel caso della ricostruzione del buco nero Gargantua che ha permesso a Thorne e colleghi di sviluppare nuove equazioni matematiche e articoli scientifici a riguardo, sviluppando un algoritmo che ha potuto calcolare milioni di raggi luce mentre attraversano il buco nero. Thorne aveva dichiarato l’anno dopo il Nobel di essere al lavoro per un nuovo film, insieme a Lynda Obst e Stephen Hawking, ma successivamente non si seppe più nulla a riguardo.

Kip Thorne insieme a Cristopher Nolan

IL SOMNIUM

Il “Somnium sive astronomie lunaris” di Jhoannes Keplero, scritto nel 1609 e pubblicato postumo nel 1631, non è solo l’antenato d’Interstellar ma è il primo racconto di fantascienza secondo autori come Carl Sagan e Isaac Asimov. Con quest’opera Keplero voleva dare forza alla teoria copernicana e mostrare i movimenti della terra sognando, appunto, di giungere sulla Luna e vedere i movimenti del pianeta. Il Somnium ha avuto una funzione divulgatrice per permettere di convincere i suoi lettori ad accettare la teoria copernicana. Il suo essere un racconto allegorico, ispirato al “De facie” di Plutarco, non ha fatto rinunciare all’astronomo tedesco la possibilità di svolgere calcoli matematici rigorosi e complessi per il sostegno delle tesi addotte.

Giovanni Keplero

LE POSSIBILI FUNZIONI DELLA FANTASCIENZA

Ma ora veniamo nello specifico, sulle funzioni che la fantascienza può avere nei suoi rapporti con la scienza. In primo luogo possiamo identificarlo con una funzione di verifica: come detto anche precedentemente, si creano situazioni, scenari, storie verosimili dove si mettono in evidenza gli elementi cardine di una teoria, mostrando la loro validità. Il secondo punto, invece, lo possiamo identificare con il principio di falsificabilità, riprendendo il principio popperiano, in cui non si cerca di mettere in rilievo dei “fatti” nella storia per confermare la validità di una teoria , non si cerca a sua volta di descrivere situazioni verosimili, ma anzi, si creano contesti-limite che sfociano nel paradossale, mettendone alla prova, nel vedere se la teoria riesce ad essere corroborata. La storia in questo modo, può diventare un vero e proprio esperimento mentale, che permette di setacciare al limite del possibile la sua tenuta logica. Ed questo può essere la massima dimostrazione di tutta la forza nell’unione tra letteratura fantascientifica e scienza, il rigore degli esperimenti mentali senza la rinuncia del gusto letterario. C’è da porre attenzione sul fatto che si stia parlando di validità di una teoria e non di verità, perché quest’ultima può venire confermata o smentita solo dai dati empirici, qua si cerca la correttezza nel procedimento logico. Ma oltre a questi valori epistemologici, non si può non considerare la sua grande funzione divulgatrice , come anche nel caso d’Interstellar, che ha permesso a gran parte delle persone a conoscere per la prima volta teorie fisiche di una certa complessità e di appassionarsi in questi temi. Non si può non ricordare come anche la stessa filosofia, nel corso della storia, abbia fatto uso della letteratura, attraverso il romanzo filosofico, avvalendosi della funzione stessa di creare storie per verificare le proprie tesi in circostanze “concrete”: si pensi a Voltaire con il “Candido” e Jean Paul Sartre con la”Nausea”.