Corpi putrefatti, lamenti di dolore e urla agonizzanti. È così che riduce la malattia, quella totalizzante ed irreversibile, che è metafora dell’incedere del male, piaga dell’umanità.

Ci sono alcune pagine a volte nei libri che non sono facili da leggere. Storie ardue da raccontare, frasi bisbigliate all’orecchio in un respiro, con le dita che si chiudono a conchiglia per far sì che non tutti sentano. Sono parole che trasudano ansia, morte, sangue, disperazione, che danno forma a tutto ciò che temiamo e che è più forte di noi. L’estetica del brutto, tra le tante sfaccettature che contiene, racchiude in sé quel bacillo avvizzito della malattia, tópos letterario comune nella maggior parte dei classici- basti pensare alla peste di Boccaccio o di Manzoni.

Il male è un’epidemia

Eppure, la malattia è la migliore metafora per esemplificare il male, flagello incontrastabile, piaga dell’umanità insito nel DNA della nostra specie, difetto di fabbrica pronto a dispiegarsi in tutta la propria forza attrattiva e costrittiva, e a trascinare l’uomo verso un abisso tremendo e insondabile, da cui riemergere è spesso impossibile.

Il male rende fragili, ci fa sentire come se camminassimo scalzi su un tappeto di vetri rotti: vulnerabili, inermi, spaventati di compiere il passo che potrebbe rivelarsi fatale, avanziamo a tentoni. Come ciechi.

Nel buio non esiste il “bene”

I ciechi piangono? Quelli di Saramago sì. I ciechi di José Saramago piangono di paura, trasudano lacrime, sudore, merda. Hanno le labbra contorte dal dolore, le orecchie tese a percepire ogni frammento di vita e di morte, le punte delle dita che toccano, accarezzano, uccidono, stuprano, baciano. I ciechi di Saramago si leggono come quando da bambini si vedeva in tv una scena di mostri: con le dita sugli occhi, le mani serrate, l’espressione al contempo curiosa e corrucciata di chi teme e vuol sapere. I ciechi di Saramago si ha paura a guardarli fino in fondo perché forse la malattia che ha colpito loro, potrebbe colpire anche te. E potrebbe farti sprofondare nel male.

“Cecità” di Saramago è concettualmente elementare: in un tempo e luogo non precisati, all’improvviso l’intera popolazione perde la vista per un’inspiegabile epidemia. Eppure questi ciechi non si muovono nell’oscurità, ma nuotano, affannano, annaspano alla ricerca di ossigeno in un mare di latte bianco senza onde. È una cecità bieca quella che li coglie: male incurabile e metamorfosante, che non solo gli fa vedere tutto bianco, ma che è in grado trasformarli in quello che non erano, in quello che forse sono sempre stati e che hanno sempre tenuto nascosto.

Li osserviamo mentre distruggono quello che toccano, squallidi Re Mida che si aggirano come belve nella stagione di caccia in lotta per la sopravvivenza. Saramago privandoli dei loro nomi ha cancellato in loro ogni traccia di umanità, recuperando la bestialità intrinseca dell’uomo che tanto cerchiamo di reprimere, a partire dall’istinto di sopraffazione nei confronti dell’altro, che si esplicita nei numerosi episodi di stupro, assassinio e violenza all’interno del libro.

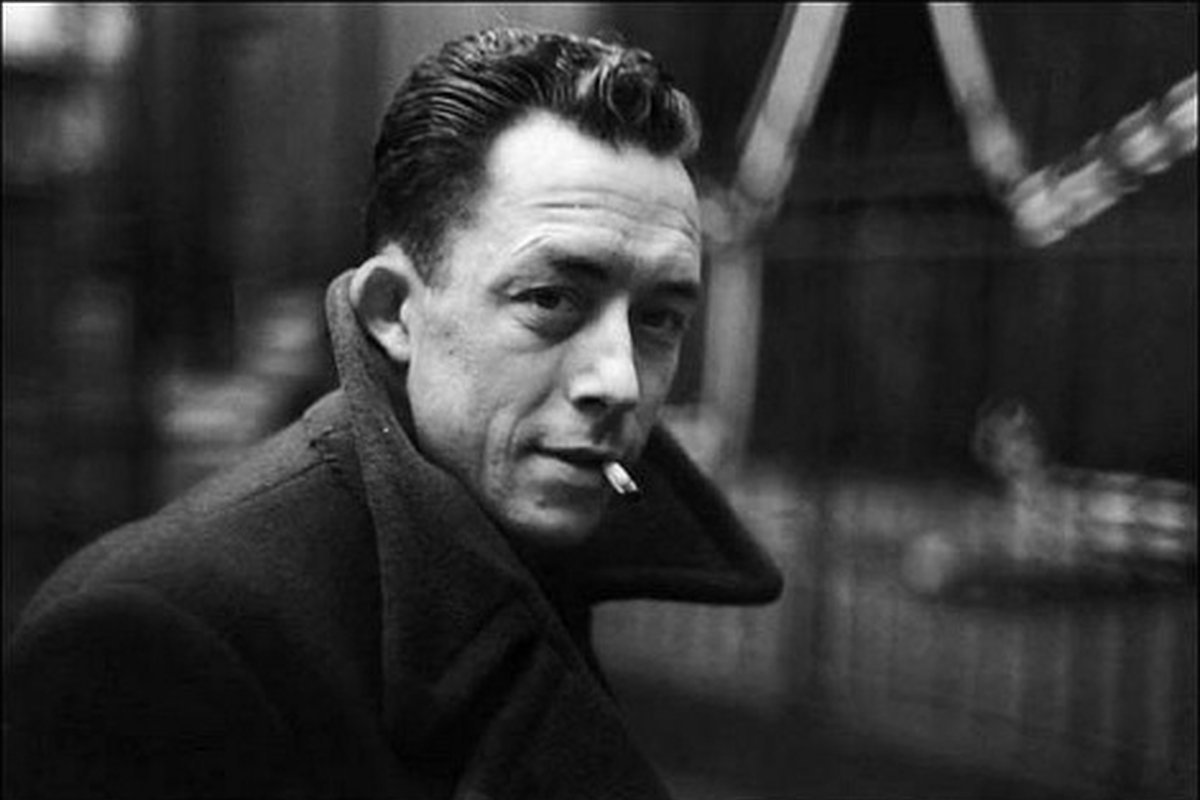

La cecità è il male che assale e dal quale non ci si salva facilmente. Per guarire bisogna avere il coraggio di annullarsi, di mettersi a disposizione dell’altro e fare il “bene”. Jose Saramago ricama perfettamente con la sua penna, il suo modo di scrivere e le sue idee questo concetto di pietà che sconfigge e vince il male che vediamo già in Albert Camus, nella sua opera “La peste”.

Come sconfiggere la peste

Pubblicato nel 1947 il libro è generalmente riconosciuto come uno dei meglio riusciti dell’autore, che immagina che un’epidemia di peste si abbatta sulla città di Orano, in Algeria. Attraverso la cronaca di un medico, il Dr. Rieux, assistiamo all’evoluzione drammatica del flagello, dalla comparsa dei ratti portatori del contagio fino al momento in cui, nella città che ha visto migliaia di morti, il male sembra essere sconfitto, ma non lo è mai perché come afferma Rieux “il bacillo della peste non muore né scompare mai”.

La prosa di Camus è attenta, chiara, introspettiva e riesce a catturare nella sua cristallina tragedia ogni frammento della psicologia umana davanti al dramma. Ciò permette al libro di non essere solo il mero resoconto della truce della morte di metà della popolazione, ma un vero affresco di come la natura umana concepisca il male e di come lo affronti. “L’eroe” della storia è colui che continua a fare il proprio dovere, ogni giorno, senza rassegnarsi al male che gli si para davanti. Un esempio è Rambert, giornalista parigino che decide volontariamente di restare ad Orano per documentare l’incedere del male, e che rimane accanto ai malati “per vergogna di essere felice solo per sé stesso”.

La peste esemplifica le passioni e le miserie degli umani, che combattono contro il male: a volte vincono, alle volte perdono. Camus però, così come Saramago, ci lascia non con una speranza, ma con una lezione. Quando tutto è finito, quando l’epidemia si è placata, la rinascita dell’umanità non cancellerà le brutture passate. L’umanità non si redime dal male che ha creato, e la fine della peste coincide solo con una tregua momentanea: la malattia non si debella mai del tutto, ma si evolve. È scaltra, attua meccanismi di difesa, si fortifica per tornare costantemente, fino a quando non sarà estirpata nuovamente. Che si chiami peste o cecità, la malattia mieterà sempre vittime, e starà a noi sapere come vincerla, facendo tesoro della nostra umanità, che è il vaccino più potente del quale disponiamo.